Que signifie reconnaître les frontières palestiniennes de 1967 ? Entre droit international et réalité du terrain

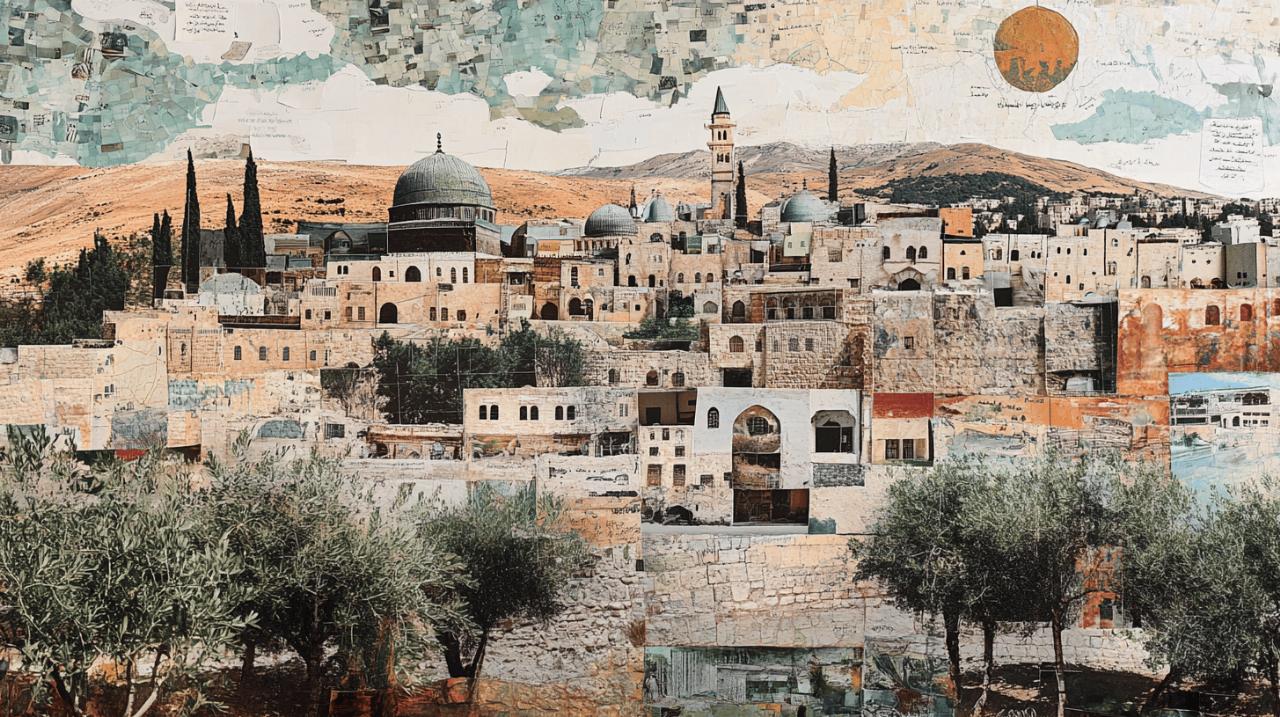

La question des frontières palestiniennes de 1967 reste au cœur du conflit israélo-palestinien. Cette délimitation territoriale, établie après des décennies de tensions et de conflits armés, représente un élément central dans les négociations pour la paix et la reconnaissance mutuelle entre les deux peuples.

Les frontières de 1967 : définition et tracé historique

La définition des frontières de 1967 s'inscrit dans une histoire complexe marquée par plusieurs conflits successifs. Ces limites territoriales constituent une référence majeure dans les discussions diplomatiques et les tentatives de résolution du conflit israélo-palestinien.

La ligne verte : délimitation des territoires après 1949

La ligne verte établit la séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Cette démarcation, initialement tracée lors des accords d'armistice de 1949, a servi de référence jusqu'à la guerre de 1967. Elle représente la base des revendications territoriales palestiniennes actuelles, même si elle est devenue pratiquement invisible pour la majorité des Israéliens.

Les territoires concernés par les frontières de 1967

Les territoires palestiniens occupés s'étendent sur 8 220 km² et abritent une population de 4,6 millions d'habitants. Cette zone comprend la Cisjordanie et Jérusalem-Est, annexée par Israël en 1967. La densité de population atteint 553,5 habitants par kilomètre carré, illustrant la pression démographique dans ces territoires disputés.

Le contexte historique de la guerre des Six Jours

La guerre des Six Jours représente un moment décisif dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Cette guerre, survenue en 1967, a profondément modifié la carte géopolitique du Moyen-Orient et les relations entre Israël et les territoires palestiniens. Cette période marque le début d'une nouvelle ère dans la région, avec des répercussions qui se font encore sentir aujourd'hui.

Les événements déclencheurs du conflit

La tension monte au Moyen-Orient au printemps 1967. Les forces armées égyptiennes se positionnent dans le Sinaï, tandis que la Syrie et la Jordanie forment une alliance militaire. Le 5 juin 1967, Israël lance une offensive préventive contre l'Égypte. Cette action militaire se transforme rapidement en un conflit régional impliquant plusieurs pays arabes voisins. La rapidité et l'intensité des opérations militaires caractérisent cette guerre, qui ne durera que six jours.

Les conséquences territoriales du conflit

La guerre des Six Jours entraîne des changements territoriaux majeurs. Israël prend le contrôle de la Cisjordanie et annexe Jérusalem-Est. Cette expansion territoriale modifie radicalement la situation des Palestiniens. Les chiffres actuels illustrent l'ampleur de ces changements : 471 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et 229 000 à Jérusalem-Est. La gestion administrative des territoires se divise entre les zones A et B (40% sous autorité palestinienne) et la zone C (60% sous administration israélienne). Cette répartition, issue des accords d'Oslo de 1993, définit encore aujourd'hui la réalité du terrain, où vivent 4,6 millions de Palestiniens sur une superficie de 8 220 km².

La position du droit international sur les frontières de 1967

Les frontières de 1967, aussi appelées 'Ligne verte', représentent une délimitation territoriale fondamentale dans le conflit israélo-palestinien. Cette démarcation établit les limites territoriales avant la guerre israélo-arabe de 1967, séparant Israël des territoires palestiniens incluant la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Les résolutions de l'ONU et leur interprétation

Les Nations Unies ont adopté plusieurs résolutions définissant le statut des territoires palestiniens. La situation actuelle montre une réalité complexe : la Cisjordanie est divisée en trois zones administratives distinctes. Les zones A et B, représentant 40% du territoire, sont sous l'administration de l'Autorité palestinienne, tandis que la zone C, constituant 60% du territoire, reste sous contrôle israélien. La densité de population dans ces territoires atteint 553,5 habitants par kilomètre carré, illustrant la pression démographique dans cette région de 8 220 km².

La légalité des modifications territoriales après 1967

Les modifications territoriales survenues après 1967 ont profondément transformé la réalité du terrain. L'installation de 700 000 colons israéliens en Cisjordanie, dont 471 000 en Cisjordanie même et 229 000 à Jérusalem-Est, a modifié la démographie locale. La construction d'un mur de sécurité en 2002, s'écartant régulièrement de la Ligne verte, a créé de nouvelles contraintes territoriales. Les Palestiniens, nécessitant des permis spéciaux pour entrer en Israël, font face à des restrictions de déplacement significatives. Cette situation a conduit certaines organisations, comme B'Tselem, à qualifier ces pratiques d'apartheid.

Les enjeux actuels de la reconnaissance des frontières de 1967

La reconnaissance des frontières palestiniennes de 1967 représente un élément fondamental dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Ces frontières, aussi nommées 'Ligne verte', délimitent les territoires occupés depuis la guerre israélo-arabe de 1967, incluant la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Cette question territoriale s'inscrit dans un contexte où 700 000 colons israéliens résident actuellement dans ces zones, modifiant profondément la réalité démographique et administrative des territoires.

La reconnaissance des frontières palestiniennes de 1967 représente un élément fondamental dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Ces frontières, aussi nommées 'Ligne verte', délimitent les territoires occupés depuis la guerre israélo-arabe de 1967, incluant la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Cette question territoriale s'inscrit dans un contexte où 700 000 colons israéliens résident actuellement dans ces zones, modifiant profondément la réalité démographique et administrative des territoires.

Les implications pour les négociations de paix

La question des frontières de 1967 reste centrale dans les discussions diplomatiques. Les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993, ont établi un cadre de négociation basé sur ces délimitations historiques. La Cisjordanie est actuellement divisée en trois zones administratives distinctes : les zones A et B (40% du territoire) sous administration de l'Autorité palestinienne, et la zone C (60%) administrée par Israël. Cette répartition complexe illustre les défis des négociations, alors que la situation humanitaire reste préoccupante avec des pertes humaines significatives des deux côtés du conflit.

Les obstacles à la mise en œuvre sur le terrain

La mise en application concrète des frontières de 1967 fait face à de nombreux défis pratiques. La construction du mur de sécurité en 2002, souvent érigé au-delà de la Ligne verte, a créé de nouvelles réalités territoriales. Les 4,6 millions de Palestiniens vivant dans les territoires occupés font face à des restrictions de mouvement, nécessitant des permis spéciaux pour entrer en Israël. La densité de population de 553,5 habitants par kilomètre carré dans ces zones et l'expansion continue des colonies israéliennes marquent une transformation profonde du paysage démographique et territorial depuis 1967.

L'évolution territoriale et démographique depuis 1967

La guerre israélo-arabe de 1967 marque un tournant majeur dans la configuration territoriale de la région. Après l'annexion de Jérusalem-Est et l'occupation de la Cisjordanie par Israël, une nouvelle réalité géographique s'installe. Les territoires palestiniens occupés s'étendent sur 8 220 km² et accueillent aujourd'hui 4,6 millions d'habitants, avec une densité remarquable de 553,5 habitants par kilomètre carré.

Les transformations urbaines et rurales des territoires palestiniens

La répartition administrative des territoires illustre une fragmentation significative. Les zones A et B, représentant respectivement 18% et 22% de la Cisjordanie, sont administrées par l'Autorité palestinienne. La zone C, constituant 60% du territoire, reste sous administration israélienne. Cette division, établie par les accords d'Oslo en 1993, s'accompagne d'une présence grandissante de colonies israéliennes. En 2023, l'ONU recense 700 000 colons en Cisjordanie, dont 471 000 en Cisjordanie même et 229 000 à Jérusalem-Est. La construction du mur de sécurité en 2002, souvent au-delà de la Ligne verte, modifie profondément le paysage urbain.

L'impact des mouvements de population sur la géographie locale

Les dynamiques démographiques transforment radicalement la composition sociale des territoires. Le système de permis spéciaux imposé aux Palestiniens pour accéder à Israël limite leurs déplacements et modifie les schémas de peuplement traditionnels. L'expansion des colonies israéliennes, soutenue par des lois comme la Loi fondamentale de 2018, redessine la carte démographique. Cette situation génère des tensions majeures, comme l'attestent les événements récents : depuis octobre 2023, le conflit a causé 43 000 victimes palestiniennes et 1 200 victimes israéliennes, dont environ 850 civils.

Les conséquences sociales et humaines du conflit territorial

La situation dans les territoires occupés depuis 1967 engendre des répercussions majeures sur la vie quotidienne des populations. Dans un espace de 8 220 km² où vivent 4,6 millions d'habitants, la densité atteint 553,5 habitants par kilomètre carré. Cette réalité démographique s'inscrit dans un contexte marqué par une administration territoriale complexe, divisée entre les zones A et B (40% du territoire) sous autorité palestinienne et la zone C (60%) administrée par Israël.

Le quotidien des populations dans les zones disputées

La vie dans les territoires occupés illustre une réalité fractionnée. Les Palestiniens font face à un système de restrictions administratives, nécessitant des permis spéciaux pour leurs déplacements. La construction du mur de sécurité en 2002 a créé des obstacles physiques supplémentaires, modifiant les trajets quotidiens. La présence de 700 000 colons israéliens en Cisjordanie transforme la géographie humaine du territoire. À Jérusalem-Est, 229 000 colons cohabitent avec la population palestinienne dans un espace urbain sous tension.

Les actions humanitaires et les initiatives locales de dialogue

Face à cette situation, des actions humanitaires se développent sur le terrain. Les organisations de défense des droits humains, comme B'Tselem, documentent les conditions de vie et alertent la communauté internationale. Le bilan humain reste lourd : depuis octobre 2023, on dénombre 43 000 victimes palestiniennes et 1 200 victimes israéliennes. Les initiatives locales tentent de maintenir le dialogue entre les communautés, malgré les tensions persistantes depuis les accords d'Oslo de 1993. Ces efforts s'inscrivent dans une recherche de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations affectées par ce conflit territorial.